昨日11月12日早朝、福大・石井秀樹先生から、市内の市民放射能測定所=CRMSにベラルーシからのゲストが来るとの情報を聞き、伺いました。

ゲストは、CRMSにあるホールボディカウンター他、県内外で、食品に含まれるベクレル数を測るのに活躍しているNaIシンチレーション・カウンター、土壌スクリーニング・プロジェクトで日々活躍しているAT6106DR=通称「ロケット」のメーカー、ATOMTEX社の皆様。

その後福島県生協連にて、ATOMTEX社の皆さんと石井先生の、土壌スクリーニング測定器についての意見交換会がありました。

ATOMTEX社は1995年創設なものの、もともとは政府機関から独立した会社であり、そのノウハウは40年以上蓄積されてきたと。現在は170人もの従業員を抱え、安定した顧客としてまずロシアとヨーロッパ諸国、そして、昨年からは日本が最大の市場であるとのことでした。

代表のVladimir Guzovさん曰く、

土壌スクリーニング・プロジェクトによって収集されたデータとその共有はとても貴重で、重要なものであると。福島から自社製品への関心、協力に感謝を述べながら、さらに改善・改良された製品の開発を約束されていました。

実際にATOMTEX社さんは、これまでもあらゆるリクエストにきめ細かい対応をされてきて、機器はここ2年ですでに4、5回はバージョンアップされています。

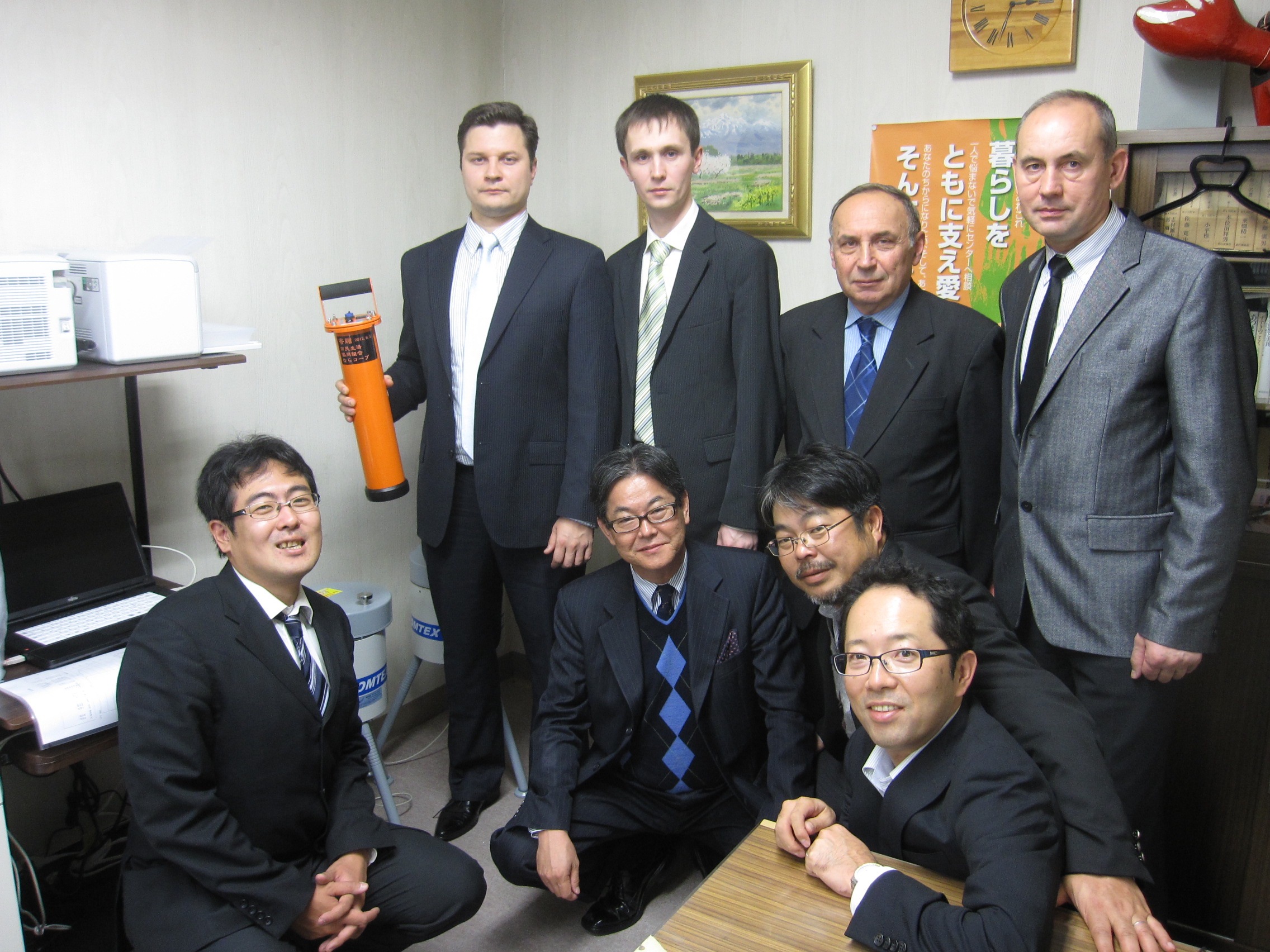

左に、笑顔の福大・石井秀樹特任助教。手に、ならコープさんに寄贈いただいたロケットを持つATOMTEX社の皆さん。そして手前に、そのATOMTEX社御一行の日本でのコーディネイトから、機器と連動するシステム制作までをも手がけるアドフューテック(Advanced Fusion Technology)社の皆様。この写真に写る方々の連携に、福島の農業の未来はかかっています

製造する関連機器は70種以上。現在、他には宇宙開発用の製品も多く手掛けているというATOMTEX社さんでした。

11月13日

事務局